成長期の子どもたちが野球に打ち込む中で、気をつけたいのが「野球肘」です。

痛みを我慢して投げ続けると、将来のプレーや日常生活に影響を及ぼすこともあります。

まちかど接骨院では、エコー(超音波)観察による早期発見と、ご家庭でできる予防ケアの提案を通じて、お子さまの肘をしっかりサポートします。

この記事では、野球肘の特徴やセルフ対策、当院での対応についてわかりやすくご紹介します。

野球肘とは?〜詳しく知って予防と早期対応を〜

野球肘は、「投球障害肘(とうきゅうしょうがいひじ)」とも呼ばれ、主に投球動作の繰り返しによる肘の障害です。とくに成長期の小・中学生に多くみられます。

野球肘の主な種類

野球肘は大きく分けて、以下のようなタイプがあります。

- 内側型(内側上顆炎・靭帯損傷)

→ 肘の内側に痛みが出ます。成長期の子どもでは、「内側上顆(ないそくじょうか)」という骨の部分にストレスが集中し、骨が剥がれたり靱帯が損傷することがあります。 - 外側型(離断性骨軟骨炎)

→ 肘の外側が痛みます。成長軟骨の一部が剥がれてしまう「離断性骨軟骨炎(OCD)」の恐れがあり、進行すると手術が必要になることもあります。 - 後方型(肘頭疲労骨折など)

→ 投球のフォロースルーで後方に負担がかかり、肘の後ろに痛みを感じるタイプです。成長期に多い「肘頭(ちゅうとう)」の疲労骨折や滑膜炎が該当します。

なぜ成長期の子どもはリスクが高いのか?

子どもの骨はまだ完全に硬くなっておらず、軟骨や成長板が多く含まれているため損傷を受けやすいのです。

さらに、筋力やフォームが未熟なうちは投球時の負担が一部に集中してしまう傾向があり、これが繰り返されることで障害が起こりやすくなります。

こんな症状は要注意!

- 投球中・投球後に肘が痛む

- 肘の可動域が狭くなった(伸びにくい・曲がりにくい)

- 肘が引っかかるような違和感がある

- ボールのスピードやコントロールが落ちてきた

- 「最近、投げ方がおかしい」と言われた

これらは野球肘の初期サインの可能性があります。痛みが軽くても放置せず、早めのチェックが大切です。

このように、野球肘は放っておくと悪化してしまう可能性があるため、症状が出る前の予防チェックが非常に重要です。当院では、これらのリスクを理解したうえで、定期的なエコー観察による肘の状態管理を行うことが出来ます。

当院のエコー観察で「見える」安心

当院では、肘の状態をリアルタイムで確認できる「エコー(超音波)観察」を積極的に導入しています。

エコー観察とは?

超音波を使って体内の筋肉・腱・靱帯・骨の表面などをリアルタイムで観察できる検査方法です。

レントゲンと違い放射線を使わないため、お子さまの体に負担がかからず、何度でも安心して使えるという特徴があります。

何がわかるの?

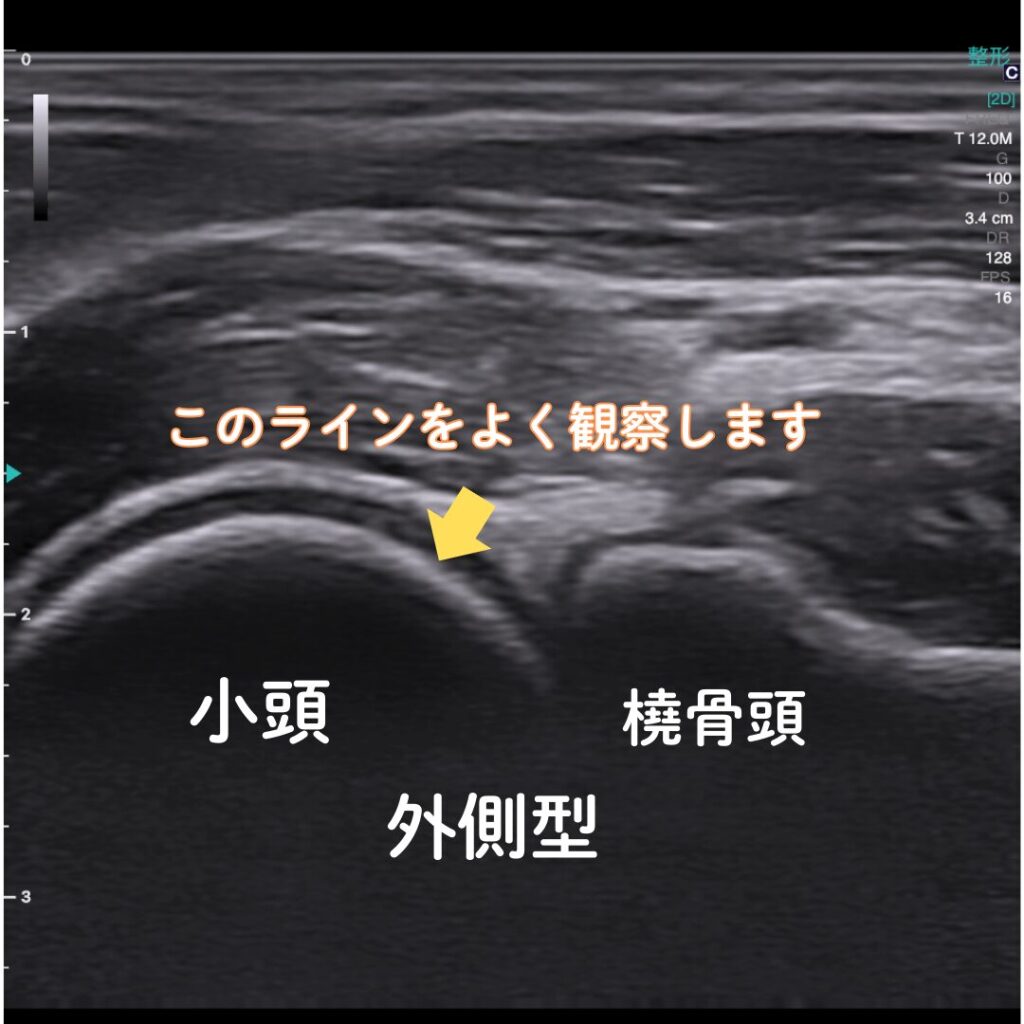

エコー観察では以下のような情報を得ることができます。

- 肘関節周辺の炎症や腫れの有無

- 靱帯・腱の損傷や断裂の兆候

- 成長軟骨の引っ張られやすい箇所の変化

- 骨や軟骨の剥離や変形の初期サイン

- 左右差の比較(痛みがない方の肘と比較して評価)

成長期の外側型野球肘(OCD)の初期などはレントゲンでは映らないことも多く、エコーだからこそ早期発見できるケースもあります。

なぜ「痛みがなくても診る」ことが大切なのか?

野球肘は初期には無症状であることが多く、痛みが出たときにはすでに進行しているケースも少なくありません。

エコー観察は、痛みが出る前の段階でも投球の影響で微細な変化が始まっていないかを確認することができます。

たとえば、

- フォームが変わった

- 球速が落ちた

- 肘の使い方に違和感がある

などの変化も、肘にストレスがかかり始めているサインかもしれません。

こうした「気になるけど痛みはない」段階でのチェックが、将来的な障害予防につながります。

当院での物療+ストレッチ/体幹

・低出力パルス超音波(LIPUS)…炎症の軽減、靭帯修復、骨折治療

・ES5000(立体動態波)…EMSにてフォームの安定に必要な筋力強化

・ストレッチ/体幹…肘の負担になる投球フォームにならないよう、関連部位のストレッチ、体幹強化

家庭でできるセルフ対策

野球肘は、日常のちょっとした工夫や意識で予防・軽減することが可能です。

ご家庭でも以下のような対策を意識して取り入れていただくことで、肘への負担を軽減できます。

投球後のアイシング(冷却)

投球や練習後は、肘周辺を10〜15分冷やすことで炎症を抑えることができます。保冷剤やアイスバッグをタオルでくるみ、直接肌に当てないよう注意しましょう。

十分な休息と睡眠

成長期の体は、睡眠中に回復と修復を行います。疲労が蓄積していると、フォームが崩れやすく、肘にかかる負担も大きくなります。

1日8時間以上の睡眠を心がけましょう。

投球数・練習量の管理

「投げすぎ」は野球肘の大きな原因です。練習後の肘の状態を観察し、違和感や張りを感じたら無理をさせないことが大切です。

指導者とも連携し、ピッチャーの連投や過密スケジュールは避けましょう。

柔軟性を保つストレッチ

肘・肩だけでなく、肩甲骨・体幹・股関節の柔軟性も重要です。風呂上がりなど体が温まっているタイミングに、ゆっくりとストレッチを行う習慣をつけましょう。

フォームの確認と見直し

無理なフォームでの投球は肘への負担を増やします。お子さま自身が「正しい投げ方」を理解することが予防につながります。必要であれば、動画撮影や指導者のフィードバックを活用すると効果的です。

「痛い」と言える環境づくり

子どもは「試合に出たい」「我慢すれば大丈夫」と言いがちです。「ちょっとでも違和感があったら教えてね」と日ごろから声をかけ、無理を言わない雰囲気づくりも大切です。

このような家庭でのケアは、エコー観察や施術と組み合わせることでさらに効果が高まります。

必要に応じて専門医をご紹介します

エコー観察の結果、より精密な検査や治療が必要と判断される場合は、信頼できる整形外科専門医をご紹介いたします。

接骨院で完結できないケースも、スムーズに医療機関と連携を取って対応いたしますので安心です。

早めの受診が将来を守る第一歩

「ちょっと違和感がある」「フォームが崩れてきた」「疲れが溜まっているかも?」

そんな些細なきっかけでも、ぜひ一度ご相談ください。

痛みが出てからではなく、「出る前」からのケアが、野球を長く楽しむためにとても重要です。

まちかど接骨院では、お子さま一人ひとりの状態に合わせたサポートを行っております。

ご相談・ご予約は、お電話、WEB予約または公式LINEからお気軽にどうぞ!